На протяжении 70 лет жители Республики были уверены, что дата основания нашего лагеря — лето 1954 года. Что именно в тот далекий год заехали первые дети, чтобы провести свои каникулы на берегу красавицы Оки!

Но 2023 году были подняты архивы Московской центральной художественной школы (МЦХШ), с которой мы не просто сотрудничаем, а дружим на протяжении многих лет, где нашли информацию о том, что первые дети – юные воспитанники МЦХШ (МСХШ), заехали на каникулы в 1948 году!

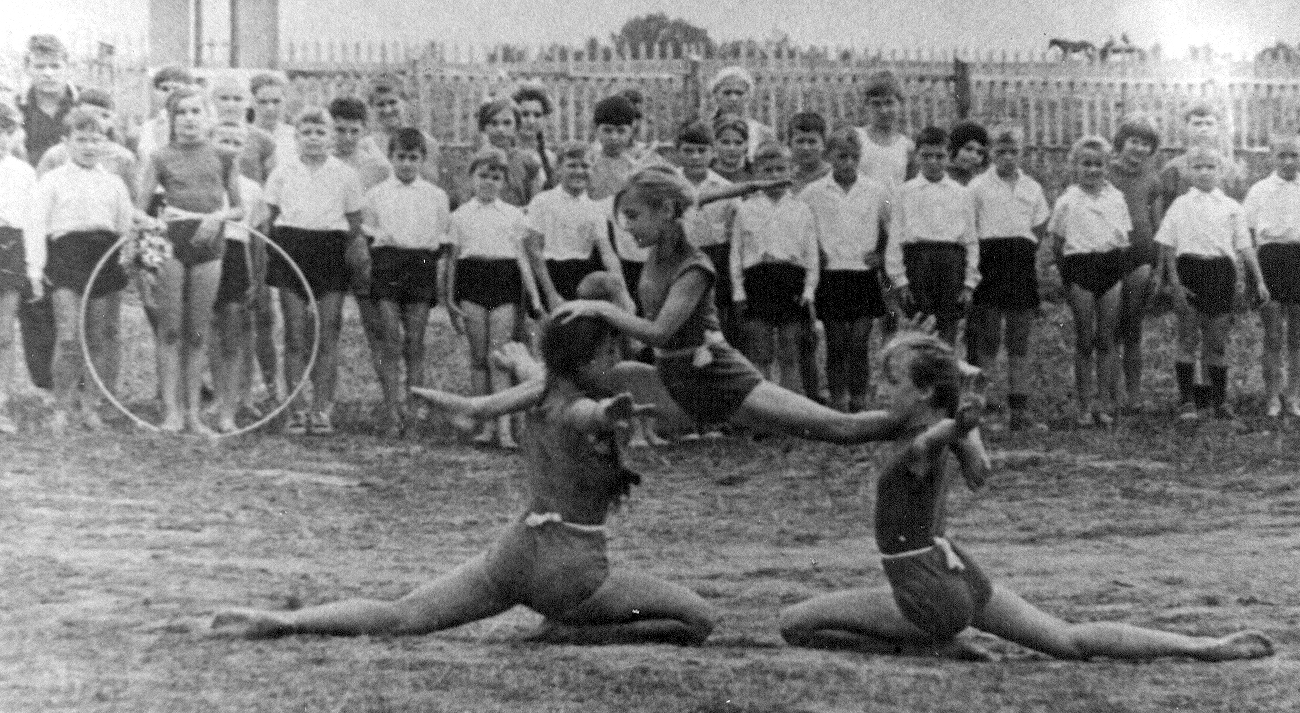

Это информация подтверждена приказом о начале летней оздоровительной кампании. Среди начинающих художников были ребята, чьи имена прогремели с годами на весь мир – это Эрик Булатов, Илья Кабаков и Борис Диодоров. Картины этих мастеров украшают знаменитые музей во всем мире.

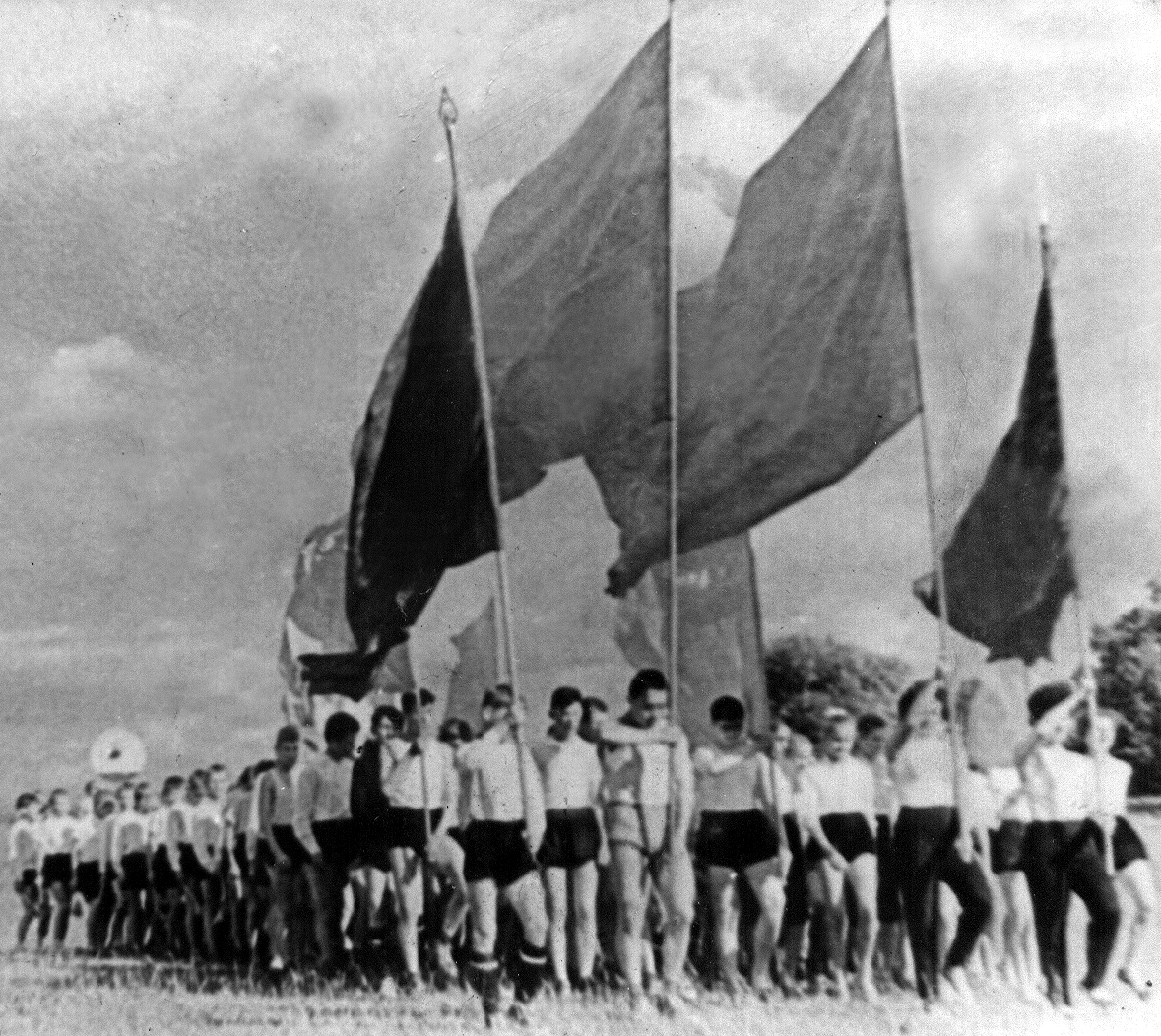

И теперь датой рождения нашей Республики мы официально считаем 10 июня 1948 года, когда первопроходцы – пионеры начинали историю самого лучшего детского лагеря – «Детской Республики «Поленово».